L'équilibre du circuit

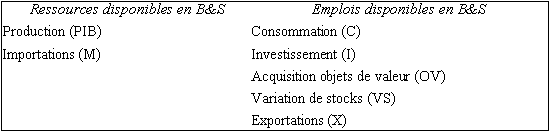

Pour toute économie, on a l'égalité comptable suivante :

En 2001, pour l'économie française, on a :

PIB (1 463,7) + M (385,6) = C (1146,4) + I (295,6) + OV (1,5) + VS (-2,7) + X (408,6)

En négligeant les OV et les VS dont les montants sont très faibles (on les ajoutera à I pour conserver l'égalité, d'autant qu'ils constituent des éléments de patrimoine à l'instar de I), on a :

PIB + M = C + I + X

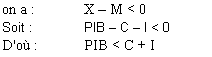

on tire :

PIB – C – I = X – M

Supposons l'existence d'un déficit extérieur sur biens et services :

Les dépenses (la demande) des ménages et des administrations (C) et des entreprises (I) sont donc supérieures à ce qui a été produit. Deux raisons peuvent être avancées : soit la demande est trop forte par rapport aux possibilités de production (le pays vit au-dessus de ses moyens), soit les entreprises connaissent des difficultés qui les empêchent de produire suffisamment de richesses au regard de la demande. Dans les deux cas, une partie de la demande s'est tournée vers les produits étrangers (les importations). On est là dans des situations de déséquilibres qu'il faut corriger, d'autant que le déficit extérieur conduit à l'endettement du pays vis-à-vis de l'extérieur : c'est la fameuse contrainte extérieure.

Remarque : il existe généralement une corrélation entre le rythme de croissance du PIB et le solde des échanges extérieurs. A court terme, en cas de ralentissement de la demande intérieure et donc de la croissance, les importations, notamment celles utilisées pour produire, se réduisent. Les exportations n'ont pas de raisons de se réduire puisqu'elle sont déterminées par la demande étrangère. On a donc mécaniquement une amélioration du solde des échanges extérieurs. Réciproquement, en cas de croissance économique, une dégradation du solde extérieur apparaît. La contrainte extérieure ne survient qu'en cas d'accélération de la croissance économique, c'est bien ce qui est ennuyeux si l'on veut réduire le chômage en soutenant la croissance...

En 2001, la situation était a priori favorable pour l'économie française, puisque le solde extérieur est positif :

X – M > 0

soit : PIB – C – I > 0

d'où : PIB > C + I

Pour s'écouler, la production s'est orientée vers la satisfaction de la demande étrangère (les exportations). Est-ce le reflet de gains de compétitivité de l'économie qui procurent des parts de marché à l'exportation et "dopent" la production ? Cela reflète-t-il plutôt une insuffisance de la demande intérieure ? Si la première explication est la bonne, le taux de croissance économique devrait être fort. Si la deuxième explication est la bonne, le taux de croissance devrait être faible.

Sachant que le taux de croissance du PIB en 2001 par rapport à 2000 a été de + 1,8 % en volume, c'est la deuxième explication qui convient. En effet, à l'heure actuelle et dans les économies modernes, un taux de croissance est jugé satisfaisant lorsqu'il se situe autour de 2,5 ou 3 %. Au delà, c'est une forte croissance (et le chômage se réduit nettement). En deça, l'économie est jugée "déprimée" et le chômage tend à repartir à la hausse.

Lorsque l'on raisonne sur des évolutions en valeur, il faut toujours éliminer les phénomènes de prix et ne retenir que les évolutions en volume. En effet, une valeur est égale à une quantité (volume) multipliée par un prix ; c'est ce qu'on appelle plus précisément la valeur nominale ou à prix courants. Son évolution peut être décomposée en effet-quantité et effet-prix. En cas d'inflation ou d'augmentation des prix, la valeur augmente mécaniquement sans que les quantités aient évoluées. Si le PIB augmente du fait de la seule évolution des prix, l'augmentation des revenus des agents économiques ne procure aucun gain puisque les prix des biens et service ont également augmenté : le pouvoir d'achat (du revenu) est identique.

Il est donc nécessaire de déflater les valeurs pour ne conserver que les évolutions réelles. Puisqu'une valeur nominale est égale à quantité x prix, il suffit de diviser par les prix pour ne conserver que la valeur en volume, et considérer ensuite son évolution. On utilise pour cela les indices.

Exemple : le revenu d'un individu passe, de l'année 1 à l'année 2, de 1 500 euros à 1 650 euros. L'augmentation est de 10 %. Sachant que les prix ont augmenté de 7 %, quelle est l'évolution réelle de son revenu (pouvoir d'achat) ?

-

Indice d'évolution du revenu = 110 pour l'année 2 (base 100 l'année 1)

Indice d'évolution des prix = 107 (base 100 l'année 1)

Déflatons : 110 divisé par 107 = 1,02803 que l'on multiplie par 100, ce qui fait + 2,8 % d'augmentation en volume (ou en termes réels ou à prix constants).

Attention ! Les indices et les pourcentages ne se retranchent ou ne se soustraient pas : il ne peuvent que se multiplier ou se diviser.

NB. En 2001, le taux de croissance du PIB français à prix courants a été de 3,2 %.

L'investissement (I) est une variable stratégique d'une économie car il agit à la fois sur l'offre (développement des capacités de production et de la productivité) et sur la demande (c'est une dépense). C'est une injection dans le circuit qui conditionne la croissance. On comprend alors que la question de la possibilité de son financement est d'importance. D'où la nécessité d'une épargne (E) suffisante. L'épargne est aussi présentée comme une fuite du circuit (partie des revenus non dépensés). Si I = E, alors les fuites sont compensées par les injections : le circuit est équilibré.

Examinons les relations possibles entre l'investissement et l'épargne.

-

Dans une économie fermée, on a l'égalité : PIB = revenu national. soit en remplaçant les termes de l'égalité par les emplois respectifs :

C + E = C + I d'où I = E

Dans le cas d'une économie ouverte, l'équation d'équilibre sur biens et services peut s'écrire :

C + E + M = C + I + X (toujours en négligeant OV et VS)

soit encore

E + M = I + X ou E – I = X – M

Si X - M <0, alors E < I. L'épargne intérieure est insuffisante pour financer l'investissement. C'est le reflet, d'une sur-consommation (notamment des ménages) et/ou d'un sur-investissement (notamment des entreprises). La demande (C+I) est trop forte par rapport à l'offre et les importations viennent satisfaire l'excédent de demande. Conséquence : déficit des échanges extérieurs. L'épargne extérieure vient financer les investissements pour le montant du déficit. Problème : endettement du pays et perte d'autonomie (son rythme de croissance dépend de plus en plus du financement externe des investissements).

Si X - M > 0, alors E > I. Les fuites sont supérieures aux injections. C'est le reflet, soit d'une sous-consommation et/ou d'un sous-investissement, c'est-à-dire globalement d'une demande insuffisante. Cette situation est favorable à un excédent des échanges. L'excès d'épargne intérieure est "exportée" pour un montant qui est égal au solde excédentaire des échanges. On constate que l'on rejoint le diagnostic précédent quant à la situation de l'économie française. Il restera à voir s'il s'agit plutôt d'une sous-consommation ou d'un sous-investissement, ou les deux ensemble.

Le parallèle avec la situation de l'économie japonaise dans les années 80 est ici intéressant. Elle était caractérisée par un fort excédent des échanges extérieurs. Mais, à la différence de la situation française en 2001, la croissance était soutenue grâce aux exportations. C'était le reflet du dynamisme et de la compétitivité (en prix et en qualité) des produits japonais (on évoquait à l'époque "l'invasion" des produits japonais). Par rapport à l'égalité des ressources et des emplois, on pouvait conclure à une sous-consommation et ou à un sous-investissement. Compte tenu du dynamisme de la production, c'était la sous-consommation qui était à l'œuvre. Est-ce à dire que les ménages japonais refusaient de consommer ou étaient pénalisés par une redistribution des revenus défavorable ? Non. Le déséquilibre E > I était dû à la sociologie du comportement des ménages japonais, caractérisée depuis longtemps par un fort taux d'épargne. Pour reprendre une fable célèbre, les ménages japonais sont qualifiés de fourmis dans leur comportement d'utilisation de leurs revenus. Quelle a été l'emploi de l'excès d'épargne japonaise ? Elle a été exportée et surtout vers un pays qui connaissait d'énormes déficits extérieurs et intérieurs (budgétaires). Dans ce pays, les ménages ont un taux d'épargne très faible et ont l'habitude de s'endetter pour consommer : il s'agit des USA. Ce pays a dû recourir à l'epargne externe pour financer sa croissance et le déficit budgétaire. Autrement dit, les fourmis japonaises ont financé l'imprévoyance des cigales américaines.