La pensée marxiste

Karl Marx est souvent présenté comme un économiste Classique. Il est vrai qu'il s'interroge dans une perspective macro-économique au fonctionnement du circuit et aux conditions de sa croissance.

Cependant, et cela constitue l'originalité de sa démarche, Marx vise à comprendre, à travers l'économie, la dynamique des sociétés (Marx le sociologue) en s'appuyant sur une conception philosophique nouvelle (Marx le philosophe) et sur une vision particulière de l'histoire (Marx l'historien). Il en résulte une complexité de sa pensée, d'autant plus difficile à cerner que son œuvre majeure, Le capital, est restée inachevée et en grande partie publiée après sa mort. Marx occupe également une place à part car sa théorie ne le conduit pas à proposer une politique économique comme les libéraux et les keynésiens.

On tentera dans ce qui suit de synthétiser les traits saillants de la théorie marxiste. Avec Marx, on entre déjà dans la partie 2 du cours, puisqu'il propose avant tout une explication de la dynamique du capitalisme. Après quelques précisions sur les principaux concepts marxistes, on abordera le cœur du fonctionnement du système capitaliste et les lois qui le caractérisent.

• La valeur. Marx part du constat que le capitalisme se caractérise par l'échange marchand ("tout est marchandise"). Pour s'échanger, les marchandises doivent avoir une caractéristique commune, un étalon de mesure commun pour déterminer les rapports d'échange (pour savoir combien une quantité d'une marchandise s'échange contre x quantités d'une autre marchandise). Cet étalon est le travail. Marx reprend la théorie de la valeur travail de Ricardo et précise que la valeur d'une marchandise est égale à la quantité ou temps de travail socialement nécessaire à sa production. Le travail socialement nécessaire est également appelé travail "abstrait", "cristallisé", "coagulé" : c'est le travail direct, effectué lors de la production, et le travail indirect qui est le travail antérieur réalisé par d'autres qui est contenu dans les outils de production utilisés.

• La plus-value et profit. Le travail est une marchandise qui possède cette particularité de créer de la valeur. Le point fondamental est que le salaire reçu en échange du travail vendu ne correspond pas à la valeur créée par ce travail. Le salaire rémunère la valeur, non pas du travail réalisé, mais de l'usage, de l'utilisation du travail. Le travail vendu par le salarié est la force de travail (son usage) et non pas la valeur résultant de cette force de travail, de cet usage du travail. Comme toute marchandise, la force de travail ou valeur d'usage sera payée en fonction du temps de travail nécessaire à sa production. Le salarié étant un être vivant, Marx parlera plutôt de temps de travail nécessaire à sa reproduction. Cela correspond à la quantité de travail nécessaire à la "remise en état" de la force de travail, c'est-à-dire à la valeur du panier de marchandises que le travailleur consommera pour être capable de fournir continuellement sa force de travail (produits alimentaires, vêtements, logement, chauffage...).

La valeur de la force de travail est nécessairement inférieure à la valeur créée par cette force de travail parce que le travail est, justement, créateur de valeur. Il existe donc un écart constant entre la valeur créée par le travail et le salaire : c'est la plus-value. Lorsque la marchandise produite sera vendue, la plus-value se matérialise en monnaie et se transforme en profit. C'est seulement à cet instant que le capitaliste "touche" la plus-value.

Précisons ici que Marx raisonne dans deux sphères distinctes : la sphère de la valeur puis la sphère monétaire. La monnaie joue le rôle de "transition" entre les deux sphères : la force de travail et la plus-value dans la sphère de la valeur deviennent salaire et profit dans la sphère monétaire (comme les libéraux, Marx considère que la monnaie est neutre).

• L'exploitation. Pourquoi les salariés acceptent-ils d'être dépossédés d'une partie de la valeur de leur travail ? En fait, ils n'en n'ont pas conscience et de toute façon pas le choix. L'exploitation des salariés par le capitalisme est plus subtil que l'exploitation des esclaves ou des serfs par le système antique ou féodal. Dans ces derniers cas, la plus-value est nettement visible (absence de rémunération ou prélèvements telle que la corvée). Le capitalisme impose quant à lui l'échange marchand, qui donne l'illusion au salarié de recevoir un revenu en contrepartie d'un travail.

Autrement dit, dès que le travail devient marchandise, il est aliéné.

Là encore, une précision s'impose. Marx considère que l'échange marchand masque les rapports sociaux entre les individus. On considère la valeur des objets, des marchandises, en oubliant que cette valeur est le produit de relations sociales particulières fondée sur l'exploitation. Par exemple, lorsqu'on achète une paire de chaussures de sport, on oublie d'où vient la valeur qu'on lui attribue et comment elle a été obtenue socialement. Les objets prennent alors le pas sur l'homme. De la même manière, l'idée du profit est-elle considérée comme normale dans l'échange alors que c'est du travail non payé.

Toutefois, on pourrait objecter que les salariés finiront par comprendre. C'est là qu'intervient l'effet du chômage que sécrète le capitalisme. Le chômage maintient une pression permanente sur les revendications salariales et garantit la possibilité "d'extraire" de la plus-value. Et même si les salaires augmentent (élévation du niveau de vie, instauration d'un salaire minimum), le capitalisme trouvera des solutions pour faire reculer les limites de la capacité de travail des salariés, c'est-à-dire pour accroître leur capacité de création de la valeur (voir plus loin).

• Le capital. Marx suit ici aussi la définition des économistes classiques. Le capital est composé des moyens de production (le capital fixe) et de la force de travail (le capital variable). Le capital est acheté par des individus (les capitalistes) et sera mis en œuvre dans le processus de production. En même temps, le capital reflète un rapport social particulier : d'un côté les propriétaires du capital, de l'autre ceux qui ont vendu leur force de travail. Dès que la séparation s'opère entre celui qui travaille et celui qui est propriétaire de la force de travail, l'échange marchand apparaît et l'appropriation privée de la plus-value est possible. En d'autres termes, dès que la propriété privée des facteurs de production est possible, dès que les facteurs sont achetés, donc considérés comme marchandises, le capitalisme naît.

• Le matérialisme dialectique (inspiré de Hegel). La réalité sociale est agitée par un double mouvement d'opposition et de réunification. Tout système contient en lui le germe de sa propre destruction. L'existence des contraires fait évoluer le système et explique l'histoire. Marx s'inscrit ici en rupture avec le principe de non contradiction d'Aristote (le A n'est pas inclut dans le non A) qui conduit à l'idée d'un ordre stable et immuable, naturel.

Les crises expriment les antagonismes entre les contraires, jusqu'à la crise finale ou l'un des contraires prend le pas sur l'autre. Un nouveau système émerge alors. Le communisme sera le stade ultime de l'humanité : il ne contient plus de contraires, donc de sources d'évolution, parce qu'il est le seul système social à ne plus être fondé sur l'exploitation d'une classe par une autre.

• Le matérialisme historique. C'est une nouvelle démarche pour aborder l'histoire. Conformément au matérialisme dialectique, il est nécessaire d'étudier les contraires, leurs relations, la façon dont ils s'organisent pour expliquer le fonctionnement d'une société. Pour Marx, c'est dans l'activité de la production que les contraires se révèlent le plus. Car les infrastructures déterminent les superstructures : les conditions matérielles d'existence des hommes déterminent les structures de la société, les idées, les idéologies. Les conditions matérielles sont déterminées essentiellement par les conditions économiques. C'est pourquoi l'étude de l'activité économique est primordiale pour comprendre la société.

L'Etat, comme toutes les superstructures, est le reflet du rapport de production existant. Dans le système capitaliste, il est l'émanation de la classe dirigeante. Toutes les actions de l'Etat, en particulier sa politique économique, viseront à prolonger la survie du capitalisme et à combattre les crises, mais sans succès au bout du compte, car le capitalisme est amené à disparaître.

• Le mode de production. Au cœur de l'activité économique se trouve la production des richesses. Il faut donc comprendre comment elles sont produites c'est-à-dire leur mode de production (le mode de production de la valeur ajoutée pourrait-on dire dans le langage de la comptabilité nationale). Marx a donc fait l'étude du mode de production de la société qu'il avait sous les yeux : le mode production capitaliste (MPC).

Les modes de production antérieurs au MPC étaient caractérisés par l'esclavage (mode de production de la société antique), puis par le servage (mode de production de la société féodale). Le MPC repose sur une organisation sociale caractérisée par un rapport de production particulier : le salariat. Comme pour les autres mode de production, le moteur du système est le prélèvement de la plus-value. Le MPC a une autre spécificité : l'accumulation sans fin du capital.

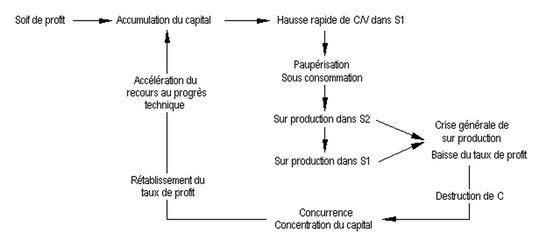

Pour Marx, le capitaliste est "un agent fanatique de l'accumulation" du fait de "sa soif de profit". Voulant toujours plus de plus-value, donc de production, le capitaliste accumulera toujours plus de machine et de force de travail. L'accumulation du capital ou mouvement du capital constitue l'objet d'étude spécifique du MPC. Il constitue le processus sans fin par lequel la plus-value est extraite, reproduite et agrandie. Il explique la croissance économique, c'est-à-dire la reproduction élargie du circuit économique.

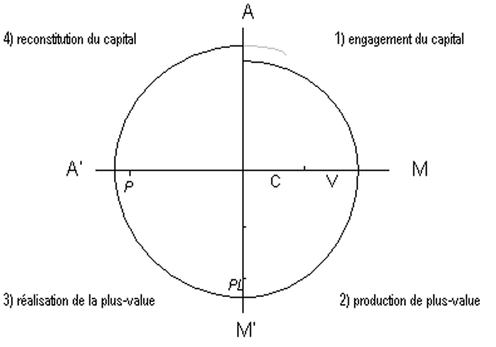

Pour représenter ce processus, Marx évoque le cycle Argent-Marchandises-Marchandises-Argent, habituellement noté A-M-M'-A', et qu'on peut illustrer de la façon suivante :

Les capitalistes engagent du capital en achetant les marchandises (M) que sont le capital fixe (C) et le capital variable (V). Au cours du processus de production, les facteurs de production transmettent leur valeur sachant que le capital variable ajoute une valeur supplémentaire aux marchandises produites (M'), c'est-à-dire une plus-value (PL). Lors de la vente, les marchandises produites se transforment en argent (A'), ce qui permet au capitaliste de récupérer la plus-value sous la forme monétaire du profit (P). Le capitaliste engage alors un nouveau cycle du capital (en conservant éventuellement une partie des profits pour son usage personnel). Le processus d'accumulation est sans fin et explique la croissance économique.

L'accumulation du capital va s'accompagner de transformations qui seront à l'origine de sa perte et des crises. Marx parle de lois "tendancielles" pour désigner ces transformations : elles ne seront pas vérifiées constamment, mais seulement sur le long terme, car temporairement des contre-tendances peuvent l'emporter.

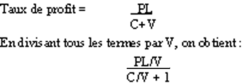

• La baisse du taux de profit. Elle est due à l'évolution technologique et au comportement des capitaliste. Le taux de profit est égal à la plus-value (profit) divisée par le capital mis en œuvre :

PL/V est défini comme le taux de plus-value, ou taux d'exploitation du travail.

C/V représente l'importance respective entre le travail et le capital-machine. On l'appelle communément "intensité capitalistique", Marx l'appelant "composition organique du capital".

Pour extraire le maximum de plus-value, pour accroître la rentabilité, les capitalistes vont chercher à accroître la productivité du travail en utilisant le progrès technique qui sera incorporé dans les machines. C'est le phénomène de substitution capital-travail : les machines remplacent les salariés.

Cela explique l'ère de la mécanisation visant à démultiplier le travail humain. Conséquence : C/V augmente, et si PL/V n'augmente pas aussi vite, le taux de profit diminue.

Pour Marx, l'augmentation de PL/V connaît nécessairement des limites, ne serait-ce que la limite physique : on ne peut pas faire travailler toujours davantage les individus. Marx distingue deux moyens pour accroître la plus-value : d'une part, en augmentant les quantités ou les heures de travail fournies (plus-value absolue) ; d'autre part, en augmentant la productivité du travail (quantité fournie en une heure de travail par exemple) ce qu'il appelle la plus-value relative. Pour Marx, il faudra toujours davantage de capital fixe pour obtenir une augmentation constante de plus-value. Le taux de profit est donc condamné à baisser sur longue période : le système est en crise et bloque l'accumulation du capital.

Pourquoi les capitalistes ne se rendent pas compte qu'ils provoquent la crise ? Parce qu'ils sont obnubilés par la soif de profit et par l'accumulation du capital. La baisse du taux de profit les conduira à mettre en œuvre davantage de progrès technique et à accélérer encore la substitution capital-travail.

• La paupérisation croissante. Le remplacement continuel du travail par le capital fixe conduit à freiner ou réduire la quantité de main d'œuvre employée. Le chômage se développe et avec lui la misère et "l'armée de réserve" dans laquelle les capitalistes pourront puiser de la force de travail en cas de revendications salariales de ceux qui conservent leur emploi. On a donc un accroissement de la pauvreté du salariat qui précipitera la crise du capitalisme car la paupérisation se manifestera par une crise de sous-consommation (ou de surproduction du point de vue de l'offre).

• La concentration du capital. La baisse du taux de profit n'est pas la cause de la crise mais la manifestation, le symptôme. Face à la baisse du taux de profit, il n'y a qu'une solution : la destruction du capital fixe. La composition organique du capital (C/V) diminuera et rétablira le taux de profit (à taux de plus-value constant). On constatera alors l'arrêt des investissements et surtout les faillites, les fermetures d'usines qui correspondent à la destruction de capital fixe. Les capitalistes se feront une concurrence féroce qui conduira à l'élimination des plus faibles et au rachat d'entreprises : c'est la concentration du capital. Une fois le taux de profit rétabli, les capitalistes, dont le nombre diminue au fur et à mesure (les capitalistes déchus iront grossir l'armée de réserve), se lanceront à nouveau dans la course à la modernisation, au progrès technique. Jusqu'à la prochaine crise.

Marx va préciser le déroulement des crises. Deux catégories de crises peuvent survenir : la crise de la circulation et la crise de la reproduction. La crise de la circulation provient du décalage qui peut exister entre le moment où les biens et services sont produits et le moment où ils sont vendus. il se peut que les décisions de vente et d'achat des agents économiques ne se coordonnent pas. La production ne sera pas vendue et le profit ne sera pas réalisé. Ici, le capitalisme n'est pas menacé et le rééquilibrage se fera par une réduction de l'offre. On voit que Keynes et Marx se rejoignent ici pour critiquer la loi des débouchés (la monnaie sépare l'acte d'achat et l'acte de vente).

La crise de la reproduction (du capitalisme) est beaucoup plus grave. Elle est décrite à travers les schémas de reproduction qui sont une modélisation mathématique de la croissance, et qui précisent les règles d'une croissance équilibrée du capitalisme. Marx scinde l'économie en deux "sections". La section 1 (S1) correspond aux secteurs qui produisent les biens d'équipement (le capital fixe). La section 2 (S2) produit les biens de consommation. Compte tenu de la loi de l'accumulation permanente du capital, le développement de la section 1 s'accélère et s'autonomise car cette section constitue un débouché pour elle-même : l'accumulation du capital entraîne une demande de biens d'investissement à S1 dont les entreprises investiront à leur tour en biens d'investissement pour répondre à la demande. Dans S1, on constatera une hausse de C/V donc une baisse du taux de profit et un accroissement du chômage et de la paupérisation. La paupérisation conduit à une sous-consommation dans S2 (renforcée par l'augmentation de C/V dans S2 mais moins rapide que dans S1). Le ralentissement de S2 se répercute sur S1 ; les deux sections entrent en crise. La dévalorisation du capital fixe est nécessaire et la concurrence conduit à la concentration du capital.

Le développement inégal des deux sections est inéluctable pour Marx. Pourtant, il donne la solution en équation. Il suffit que les capitalistes planifient leur production pour obtenir une certaine proportion des taux de croissance entre les sections. Mais la solution est impossible à mettre en œuvre car la soif de profit et de domination par l'accumulation conduit les capitalistes à se faire concurrence plus qu'à s'entendre — Marx les qualifie de "faux-frères".

Avec la succession des crises de reproduction, le nombre de capitalistes diminue sans cesse. Autrement dit, la base sociale du capitalisme se réduit sans cesse. A un moment donné, il ne subsiste plus qu'une poignée de capitalistes face aux salariés et chômeurs. Par un simple jeu d'écriture, les salariés décrètent la fin du capitalisme et l'avènement du communisme, seul mode de production sans exploitation de l'homme par l'homme.

Marx ne va pas plus loin dans l'explication du passage au communisme. C'est Lénine qui théorisera d'une façon particulière le passage du capitaliste au socialisme puis au communisme. Il ne lui semble pas nécessaire d'attendre la crise finale. Il suffit d'hâter le processus par la révolution et la dictature du prolétariat. Cette vision politique sera appelée le marxisme-léninisme.

Le marxisme est une démarche scientifique originale d'étude des sociétés. Par une approche pluridisciplinaire et dynamique, par la prise en compte de phénomène rétroactifs et cumulatifs, Marx est un précurseur de la théorie des systèmes et un penseur de la complexité. C'est aussi l'un des premiers théoriciens de la dynamique du capitalisme. Marx est aussi un théoricien qui marque l'étude des crises. Il démontre que les crises sont intrinsèques au fonctionnement de l'économie, et l'idée qu'elles jouent le rôle de régulateur, de facteur de "remise en ordre" ne sera pas remise en cause. C'est aussi Marx qui lance la critique de l'échange marchand qui conduit à nier l'individu derrière les objets. Enfin, les questions des institutions, des règles et normes de la société, du pouvoir dans les organisations sont également posées, sinon pour la première fois, au moins de façon nouvelle et reliées à l'économie

Les limites tiennent tout d'abord à quelques raccourcis sur les comportements, notamment des capitalistes dont la "soif de profit" explique tout (à l'image de la rationalité des individus chez les libéraux). Marx vivait certes à l'époque du capitalisme sauvage. Aujourd'hui, comment analyser le comportement du propriétaire de PME, préoccupé de la stabilité de son entreprise plus que de sa croissance ? Est-il alors un "sous-capitaliste" exploité lui-même par les grandes firmes ?

Le statut de loi tendancielle est également sujette à controverse. Peut-elle avoir le même statut de validité qu'une loi scientifique habituelle se vérifiant constamment ? La baisse du taux de profit reste ainsi difficile à établir. Selon les indicateurs retenus, le taux de profit augmente ou diminue des années 60 à l'aube de la crise de 1974.

La critique la plus forte adressée au marxisme porte sur la fin programmée du capitalisme. Bien qu'il faisait une distinction entre capitalisme abstrait — essence du capitalisme définie par l'économie marchande et le salariat — et capitalisme concret ou observé, lequel pouvait évoluer, Marx a sous-estimé la capacité du capitalisme à se transformer et à se maintenir. Certains néo-marxistes estiment ainsi, en développant la démarche d'analyse marxiste, que le capitalisme serait viable à long terme du fait de sa capacité à se régénérer. D'autres considèrent que les limites à l'augmentation rapide de la plus-value relative, par une productivité du travail toujours accrue, ne sont pas encore atteintes, et qu'il est par conséquent logique que le capitalisme subsiste aujourd'hui...

Vaste débat, poursuivi par d'autres comme Schumpeter qui rejoint Marx sur l'inéluctabilité de la fin du capitalisme, et qui sera prolongé dans la prochaine partie.

Pour approfondir sur les apports et les limites de la pensée de K. Marx, sur sa traduction en idéologie politique, voir un intéressant article Ce qui reste de Marx paru dans... le Wall Street Journal.