La pensée keynésienne

John Maynard Keynes, économiste anglais, publie en 1936 son œuvre majeure, La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Il s'oppose à la vision économique libérale qu'il rend responsable de la dureté de la crise de 1929. Avec une démarche macro-économique, il avance l'idée que le système économique peut se trouver en situation de déséquilibre sans que l'on puisse en attribuer la responsabilité à tel ou tel agent économique. L'Etat doit alors intervenir pour corriger les déséquilibres dus au hasard, sachant que les ajustements de l'économie ne passent pas par les prix mais par les quantités.

Keynes ne propose pas un nouveau modèle d'organisation de l'économie. Sa démarche relève plus de la "pratique" que de la philosophie. Même s'il critique la théorie libérale et prône l'intervention de l'Etat, il est difficilement classable au regard de la controverse Aristote / Platon. C'est pourquoi on le qualifie d'économiste "hétérodoxe".

Les consommateurs et les entreprises n'agissent pas selon le principe de maximisation de l'utilité.

Le niveau de la consommation dans une économie est déterminée par la propension à consommer des individus. Celle-ci commande le partage du revenu entre consommation et épargne. Elle dépend de facteurs subjectifs (psychologie des individus, us et coutumes) et de facteurs objectifs (importance du revenu, politique fiscale, protection sociale) et se calcule, au niveau macro-économique, en divisant la consommation par le revenu.

Keynes fait l'hypothèse que la propension à consommer est stable. Conséquence : plus le revenu national augmente, moins la consommation s'accroît. Autrement dit, l'écart en valeur absolue entre le revenu et la consommation augmente au fur et à mesure que le revenu augmente. Le comportement de consommation n'a rien à voir avec un calcul de maximisation. Il dépend de la propension à consommer, ce que Keynes appelle la "loi psychologique de la consommation". Au plan individuel, la propension à consommer sera plus forte chez les agents aux revenus les plus faibles, et plus faible chez les agents aux revenus les plus élevés. Ces derniers seront donc ceux qui épargnent le plus.

Les entreprises ne suivent pas non plus le calcul économique prévu par les néoclassiques. Les profits sont déterminés par la rentabilité des investissements, ceux-ci dépendent du volume de la production souhaité qui dépend à son tour de la demande attendue. On a donc une succession d'anticipations.

L'entrepreneur va s'interroger sur la rentabilité attendue d'un investissement (appelée "efficacité marginale du capital" ou EMK). Plus les perspectives de débouchés seront importantes, plus l'entrepreneur sera certain que la demande absorbera sa production, plus il anticipera un taux de rentabilité important. Autrement dit, plus l'entrepreneur aura confiance dans l'avenir, plus il sera enclin à investir.

L'entrepreneur finance habituellement une part des investissements par l'emprunt. Il va alors tenir compte du coût de financement du capital, c'est-à-dire du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt sera faible, plus il augmentera la rentabilité attendue et plus il favorisera la décision d'investir.

La monnaie n'est pas un simple intermédiaire des échanges. Elle est aussi utile pour faire face à des motifs de précaution — se prémunir contre les risques de la vie — ou pour des motifs de spéculation. La monnaie n'est pas neutre et peut donc être demandée et détenue pour elle-même contrairement à ce que pensent les néoclassiques. En outre, le marché de la monnaie ne fonctionne pas selon le principe de l'offre et de la demande. Le taux d'intérêt est contrôlé par les autorités monétaires en fonction de l'offre de monnaie qu'elles mettent en circulation. Pour Keynes, la demande de monnaie (ou préférence pour la liquidité) dépend surtout de la demande pour motif de spéculation, car la demande de monnaie pour faire face aux échanges et au motif de précaution est stable à court terme.

Cette idée que la monnaie puisse être demandée pour elle-même conduit à signaler une première faille dans la loi des débouchés de Say. On n'aura jamais l'égalité supposée automatique entre l'épargne et l'investissement. Puisqu'une partie de la monnaie est demandée pour elle-même par les spéculateurs et par les ménages pour motif de précaution, cette épargne sous forme de monnaie ne sera pas réinjectée immédiatement dans le circuit.

Dans ce qui précède, nous avons vu comment se déterminent le volume de la consommation et le volume de l'investissement qui forment le volume de la demande qui sera adressée à l'économie (Keynes l'appelle demande effective). Mais les entreprises n'attendront pas de constater le volume de la demande pour se décider à produire. Elles doivent anticiper sur ce que sera la demande, afin d'être prêtes à y répondre. Le volume de la production sera donc déterminé par la demande prévue par les entreprises. Evidemment, toute prévision comporte une part d'incertitude et il n'est pas sûr que la demande prévue coïncidera avec la demande effective. Autrement dit, les entrepreneurs peuvent se tromper. On sera alors dans une situation de déséquilibre sur le marché des biens et services et ce déséquilibre est involontaire. Cependant, par un processus d'apprentissage et de tâtonnement, les entreprises, à la période suivante, réajusteront leurs prévisions et leurs anticipations. A la longue, il est possible que la production soit égale à la demande.

Avant de poursuivre, il faut souligner que Keynes renverse la loi des débouchés de Say. Ce n'est pas la production qui crée sa propre demande. C'est la demande prévue qui détermine les quantités produites.

Supposons que l'on arrive à un équilibre entre l'offre et la demande de biens et services. Rien n'indique que le plein-emploi sera également atteint. En effet, la demande de travail par les entreprises dépend, non pas du prix du travail, mais du volume de leur production. La raison tient à ce que les facteurs de production ne sont pas substituables, comme le pensent les néoclassiques, mais complémentaires : le travail et le capital produisent ensemble et toute augmentation du capital entraîne l'augmentation du volume des emplois offerts. Si la population active, pour des rasions démographiques notamment, est supérieure au nombre d'emplois disponibles dans l'économie, le chômage apparaît.

En conclusion, on peut avoir un équilibre de sous-emploi : équilibre sur le marché des biens et service, chômage sur le marché du travail. Conséquence directe : le chômage est involontaire.

Les agents économiques ne sont pas responsables des déséquilibres économiques. C'est le hasard, fruit des anticipations des agents économiques dans un contexte d'incertitude, qui fait que l'économie est ou n'est pas en parfait équilibre. Les déséquilibres constituent le cas de figure le plus fréquent et habituel.

Keynes montre aussi que la macro-économie n'est pas la micro-économie. Ce qui est valable ou raisonnable au plan individuel, ne l'est plus au niveau agrégé. Ainsi, en période de ralentissement de l'activité, chaque entrepreneur est rationnel dans sa décision de réduire les investissements et la production (et le nombre d'emplois offerts). Mais les entrepreneurs n'ont pas conscience, qu'au niveau global, ils amplifient la baisse de la demande (par la baisse de I) sur laquelle ils ajusteront leur production. De plus, la réduction des emplois offerts réduit la distribution de revenus, donc la consommation, autre composante de la demande... C'est ainsi que Keynes explique le processus auto-entrenu des crises tout comme, à l'inverse, des phases d'accélération de la croissance. En 1929, les politiques libérales de rigueur budgétaire et monétaire ont accentué la dureté de la crise par la hausse des taux d'intérêt décourageant les investissements et par le ralentissement des dépenses publiques accentuant celui de la demande.

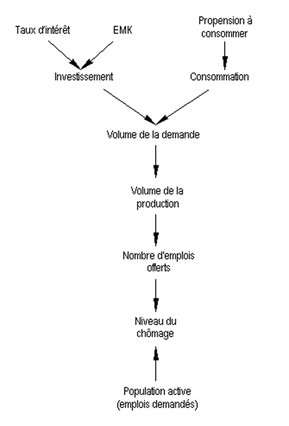

Le schéma qui suit synthétise l'interprétation keynésienne du fonctionnement du circuit économique. En même temps, il indique les points d'action possible pour obtenir l'équilibre économique.

• « "A long terme nous sommes tous morts" ». Par cette phrase célèbre, Keynes voulait souligner la nécessité d'une régulation immédiate de l'économie par l'Etat. Son modèle est "hydraulique" : le volume du capital joue un rôle d'amortisseur dans les fluctuations économiques. En cas de crise, l'arrêt des investissements va stopper l'accroissement du stock de capital. Celui va s'user et diminuer. Au bout d'un certain temps, les occasions de le renouveler vont se multiplier, l'EMK va se redresser, et la reprise des investissements, donc de la demande, enclenche un cercle vertueux de croissance. A long terme, le circuit se régule de lui-même. Mais pourquoi attendre cette régulation automatique alors qu'il faut répondre aux conséquences sociales dramatiques des crises ? L'Etat doit intervenir pour ajuster la demande à l'offre de telle sorte que le plein-emploi soit assuré. Les deux principaux leviers d'action seront la consommation et l'investissement.

• La relance de la consommation. Comment stimuler la consommation ? Par l'embauche de fonctionnaires, par la diminution de la pression fiscale et, surtout, par des transferts envers les ménages (allocations, aides, relèvement du salaire minimum...) et notamment envers les ménages aux revenus les plus modestes. Leur propension à consommer étant plus forte que les ménages à hauts revenus, l'effet des mesures de soutien sera immédiat et plus fort : la quasi totalité des sommes injectées se traduiront par une dépense de consommation immédiate. Autrement dit, les fuites (épargne) seront moins importantes. Keynes fut qualifié de "sauveur du capitalisme" car par ce type de mesure, il n'est plus nécessaire de réformer le capitalisme (ou de le supprimer) pour concilier économie et justice sociale.

• La relance de l'investissement. La relance de la consommation donne confiance aux entreprises ce qui améliore la rentabilité attendue des investissements (EMK) et déclenche la reprise des dépenses d'investissements. L'Etat peut amplifier le phénomène, d'une part en attribuant des aides ou en jouant sur la fiscalité et, d'autre part en faisant baisser le taux d'intérêt. Une autre solution consiste à ce que l'Etat investisse lui-même, par l'intermédiaire des entreprises qu'il détient : une nouvelle justification des nationalisations est ainsi donnée. Toutefois, comme on l'a dit, la démarche de Keynes ne vise pas à conceptualiser un nouveau système économique alternatif au libéralisme. Son objectif est de démontrer les erreurs de la théorie libérale et de réguler le système économique existant. Il laisse le choix des modalités d'intervention à la sphère politique, son seul critère et unique souci étant l'efficacité de l'action publique. Ainsi, sur la propriété privée ou collective des moyens de production, peut-il écrire :

Aussi pensons-nous qu'une assez large socialisation de l'investissement s'avérera le seul moyen d'assurer approximativement le plein emploi, ce qui ne veut pas dire qu'il faille exclure tous les genres d'arrangements et de compromis permettant à l'Etat de coopérer avec l'initiative privée. [...]

Ce n'est pas la propriété des moyens de production dont il importe que l'Etat se charge. S'il est en mesure de déterminer le volume global des ressources consacrées à l'augmentation de ces moyens et le taux de base de la rémunération alloué à leurs possesseurs, il aura accompli tout le nécessaire.

• La supériorité de la politique budgétaire sur la politique monétaire. Il est possible de relancer l'économie par une politique monétaire expansive et une baisse des taux d'intérêt. Cependant, pour Keynes, lorsque les taux franchissent un certain seuil à la baisse, toute monnaie supplémentaire créée ne parvient plus à les faire baisser davantage. La raison tient au comportement des spéculateurs qui détermine la demande de monnaie à court terme. A partir d'un seuil, les spéculateurs anticipent une hausse des profits des entreprises et vont donc acheter massivement des actions. Toute la monnaie créée sera absorbée par la demande accrue des spéculateurs et le taux d'intérêt ne pourra plus baisser. C'est ce que Keynes appelle la "trappe à liquidités". La politique monétaire n'est donc plus efficace à partir d'un certain moment.

En revanche, l'usage de la politique budgétaire ne connaît aucune restriction. Non seulement, la relance par les dépenses publiques agit immédiatement sur le volume de la demande (les dépenses publiques devenant une troisième composante de la demande) et la confiance des entrepreneurs, mais elle est démultipliée dans ses effets : c'est le principe du multiplicateur keynésien.

Exemple. Supposons que la propension à consommer moyenne dans une économie (notée c) soit de 0,5. Supposons que, par une dépense publique de 100, l'Etat stimule l'investissement ou la consommation (qui augmente donc de 100). Cette dépense provoquera une hausse de la production de 100. La production génère alors des revenus pour d'autres agents économiques du même montant. Sur les 100 de revenus créés, la moitié sera consommée (valeur de la propension à consommer). Cette dépense de 50 provoquera une hausse de 50 de la production, ce qui conduit à distribuer 50 de revenus qui seront consommés pour moitié (25), etc. Au bout du compte, la relance de 100 conduit à augmenter la production de 100 + 50 + 25 + 12,5 +... L'effet multiplicateur sera égal à 1 / (1-c). Dans notre exemple, le multiplicateur aura une valeur égale à 2. Plus la propension à consommer est forte, plus l'effet multiplicateur sera fort. D'où l'intérêt d'une relance ciblée sur les individus aux revenus les plus faibles.

• Le cycle de financement du déficit budgétaire. Il reste le problème du financement des dépenses publiques, c'est-à-dire du déficit budgétaire qui risque de se produire. Pour Keynes, ce n'est pas un problème car il se finance de lui-même. En effet, en période de croissance, donc de création de revenus supplémentaires, les rentrées fiscales sont plus importantes à taux d'imposition inchangé. Le budget devient alors excédentaire et l'excédent pourra être utilisé en cas de dépression pour relancer l'économie. Ajoutons que par le jeu du multiplicateur, la dépense initiale génère automatiquement des revenus et donc des recettes fiscales. Si le budget ne sera jamais équilibré à court terme, sur le long terme les excédents et les déficits se compenseront.

• La baisse des salaires sur le marché du travail inefficace. La proposition des libéraux de baisser le salaire réel pour stimuler l'embauche est irréaliste pour Keynes. D'une part, les facteurs de production, on l'a vu, sont complémentaires et non pas substituables. D'autre part, et de toute façon, le marché du travail n'est pas un véritable marché et ne peut fonctionner comme un marché (ajustement par le prix). Keynes reconnaît que les salaires sont rigides à la baisse. C'est tout à fait normal car le salaire est négocié et fixé par un contrat de travail et, de plus, le marché du travail est le lieu de rapports sociaux et de rapport de force entre les salariés et les employeurs. La seule solution serait de provoquer une baisse du salaire réel par une hausse des prix. Mais à la longue les salariés ne s'y laissent pas prendre et demanderont des augmentations

Avec la comptabilité nationale, le cadre d'analyse keynésien a permis le développement de nombreux modèles macro-économiques. Ces modèles ont appuyés l'intervention de tous les Etats dans la vie économique à partir de 1945. Les politiques keynésiennes d'après-guerre ont incontestablement soutenu l'âge d'or de la croissance économique au cours des "Trente Glorieuses".

Par ailleurs, depuis Keynes, il n'est plus possible de concevoir le fonctionnement de l'économie sans tenir compte de l'incertitude, des anticipations des agents et de leur psychologie. Le rôle de la confiance apparaît ainsi déterminant.

Keynes s'est vu reproché un manque de formalisme de sa théorie. Les comportements des agents ne sont pas toujours explicités, notamment sur la question des anticipations. Les fondements micro-économiques de la théorie n'apparaissent pas clairement.

La critique la plus forte tient au fait que Keynes raisonne dans le cadre d'une économie fermée. Or ce cadre n'est plus celui des économies actuelles et surtout européennes. La politique keynésienne perd de son efficacité en économie ouverte — comme l'a montré l'expérience française de 1981. L'effet multiplicateur est notamment amoindri par la fuite du circuit que représente la demande qui se reporte sur les importations.

Certains prédisent cependant un renouveau des thèses keynésiennes lorsque la persistance d'un chômage de masse imposera l'idée d'une politique de relance au niveau de l'union européenne, espace davantage fermé que ne le sont les économies nationales prises séparément.

Pour aller plus loin, on lira l'article : Héritages keynésiens dans la pensée économique contemporaine.

Cet article fait le point sur plusieurs travaux récents concluant à l'existence d'imperfections "naturelles" des marchés, même en présence d'agents rationnels, et nécessitant l'intervention publique pour obtenir l'équilibre économique.