La pensée libérale

A la fin du 18ème siècle, des penseurs — les économistes Classiques — jettent les bases de l'économie en tant que discipline scientifique, à partir d'une approche macro-économique (la vision en circuit). Les économistes libéraux classiques construisent un modèle qui postule l'existence d'un équilibre général satisfaisant pour tous les agents. Ce modèle est cependant entaché par un manque de rigueur scientifique et par des résultats pour le moins gênants : Adam Smith doit recourir à la célèbre métaphore de la "Main invisible" pour décrire le processus qui conduit à l'équilibre général ; Ricardo démontre que le modèle conduit à une croissance zéro, à un état stationnaire.

Vers 1870, trois théoriciens, Jevons, Menger et Walras, relayés par Marshall vont résoudre ces problèmes par une rupture méthodologique : l'approche micro-économique. Avec eux, l'école Néoclassique vient de naître. Elle demeure à l'heure actuelle le courant économique dominant.

A l'instar d'Aristote, les néoclassiques considèrent l'individu comme le moteur unique de la société et donc de l'économie. Par conséquent, l'individu constitue l'objet premier de toute analyse économique, et non plus le circuit qui n'est que la résultante des comportements micro-économiques . Il s'agit alors de comprendre son comportement, d'en tirer des lois et de voir si les interactions entre individus aboutissent à un équilibre.

Le comportement de l'individu est simple : maximiser sa satisfaction ou son utilité (recherche du bonheur individuel). Aristote voyait l'homme doté d'une raison. Descartes le confirme et donne même la méthode à suivre (dans le "Discours sur la méthode"). Avec les néoclassiques, être rationnel n'est plus seulement faire usage de sa raison, c'est aussi en faire usage pour maximiser son utilité. Autrement dit, l'homme est capable d'agir avec discernement, de faire les bons choix, tout en recherchant et obtenant la meilleure situation possible : l'homo œconomicus est né.

Comment caractériser plus précisément le comportement rationnel de l'individu ? Jevons, Menger et Walras vont utiliser le raisonnement à la marge — et seront qualifiés de "Marginalistes". C'est le principe de l'utilité marginale. Prenons l'exemple d'un individu dans le désert. Il a très soif et le premier verre d'eau qu'il boit lui procure une immense satisfaction ou utilité. Après plusieurs verres, l'individu n'a plus soif et si on lui propose un autre verre d'eau, il le refusera. Si on le force à boire, il en éprouvera du désagrément, c'est-à-dire une désutilité.

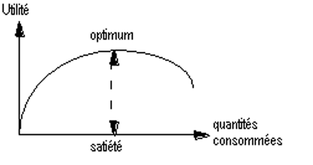

De cet exemple, il vient que chaque quantité supplémentaire consommée provoque une augmentation plus petite de l'utilité totale. Après le point de satiété, l'utilité marginale devient négative. Graphiquement, on obtient :

Comment trouver l'optimum qui donnera à l'individu le maximum de bien-être ? Il suffit d'appliquer le calcul différentiel ou calcul de maximisation avec les conditions de premier et second ordre (dérivée première et dérivée seconde) :

Max U = f(X) - U : utilité - X : quantité de bien consommée ou produite

Condition de 1er ordre : f '(X) = 0 - il existe un minimum ou maximum

Condition de 2nd ordre : f ''(X) < 0 - il existe un maximum

Pour le producteur, la condition de 2nd ordre est f ''(X) > 0 (il existe un minimum), car son comportement (voir plus loin) est fonction des coûts de production. Pour maximiser son profit, il doit minimiser ses coûts.

Il ressort que les individus sont parfaitement rationnels. Par les mathématiques, science incontestable, les néoclassiques démontrent que ce comportement suit un processus d'optimisation. Il reste à démontrer que le comportement individuel de maximisation conduira nécessairement à l'intérêt général et à l'équilibre général de l'économie. Autrement dit, l'ordre naturel et idéal prédit par Aristote existe bel et bien en économie. Il ne reste plus qu'à trouver le processus qui conduira à son obtention, c'est-à-dire à remplacer la "Main invisible" par une loi scientifique.

Comment les individus vont-ils rechercher leur satisfaction ? A travers l'échange (toujours Aristote), qui permet d'obtenir ce que l'on ne possède pas. Individu rationnel, l'homo œconomicus est un aussi un être d'échange. Du coup, l'étude du comportement des individus se situera dans le cadre de l'échange. Le marché sera l'instrument support de cet échange qui, sous certaines conditions, garantira la satisfaction de tous. Le prix, au cœur du processus d'échange, en sera la variable d'ajustement ou d'équilibre.

Selon les situations, chaque individu sera tour à tour consommateur (ou demandeur) ou producteur (ou offreur) d'un bien. Le consommateur, conformément à la loi de l'utilité marginale décroissante, va demander un bien de façon décroissante du prix. En effet, plus il consomme un bien, moins il en retire d'utilité, plus le prix qu'il est prêt à payer sera faible. On a ici une nouvelle théorie de la valeur. La valeur d'un bien, à un moment donné, est déterminée par l'utilité marginale des consommateurs.

Autrement dit, la valeur varie en fonction de l'appréciation subjective des individus quant à leur utilité marginale ..

Le producteur va également maximiser sa satisfaction, c'est-à-dire son profit. Celui-ci est déterminé par la différence entre le prix de vente et les coûts de revient. Comme on le verra, le prix de vente étant déterminé par le marché, il lui faut minimiser ses coûts. Il produira alors jusqu'au moment où le coût de la dernière unité de bien produite égalisera la recette de cette dernière unité produite (coût marginal = recette marginale) sachant que la recette de la dernière unité produite n'est autre que le prix de vente sur le marché. Au delà, le producteur fera une perte. En deçà, il existe un manque à gagner. Le comportement du producteur sera représenté par une courbe croissante du prix. En effet, la loi des rendements décroissants s'applique : à partir d'un seuil, les coûts augmentent plus vite que la production. Il faut donc que le prix augmente pour que le producteur soit incité à produire davantage.

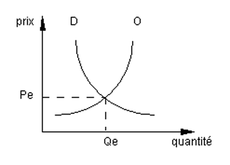

Sur un marché donné, il reste à additionner les courbes de demande et les courbes d'offre des individus pour obtenir la représentation suivante :

Par un processus de tâtonnement, les agents économiques vont aboutir au prix d'équilibre Pe et aux quantités d'équilibre Qe. Si le prix est supérieur à Pe, l'offre sera supérieure à la demande, les producteurs constateront des stocks et produiront moins, à un prix plus faible. Le prix baissant, la demande augmente. Si le prix baisse en dessous de Pe, la demande sera supérieure à l'offre, les producteur seront incités à produire plus en élevant leurs prix, la demande diminue alors. Au bout d'un certain temps, on parvient au prix qui égalise l'offre et la demande : l'échange se fait et les agents économiques sont satisfaits. Le prix qui s'établit est alors un prix accepté par tous, c'est un prix "naturel". Bref, on aboutit à l'optimum économique sur le marché. Si cet équilibre est atteint simultanément sur tous les marchés, on obtient l'équilibre général de l'économie. Par ailleurs, les néoclassiques démontrent que les producteurs ne font pas de "sur-profit" mais un profit "normal" déjà incorporé dans les coûts de revient. Le système est donc également socialement juste.

Cependant, pour que le processus de tâtonnement et l'ajustement par le prix — loi de l'offre et de la demande — fonctionnent, certaines conditions sont nécessaires sur le marché :

• atomicité : il doit y avoir une multitude d'offreurs et de demandeurs afin que nul ne puisse influencer le prix (pas de monopole par exemple) ;

• homogénéité des produits : les produits échangés sur le marché sont tous identiques ;

• transparence : les agents économiques sont parfaitement informés de l'état du marché (du prix et des quantités) ;

• fluidité : les producteurs sont libres d'entrer et de sortir du marché (absence de barrières) et les facteurs de production sont mobiles (le capital et le travail doivent pouvoir s'orienter vers les situations les plus rémunératrices).

Si ces conditions sont respectées, on parlera de concurrence pure et parfaite.

Si tous les marchés sont équilibrés, on obtiendra l'équilibre général de l'économie.

Un problème subsiste, celui posé par Ricardo : si tous les marchés sont en équilibre, comment se fait à terme la croissance économique ?

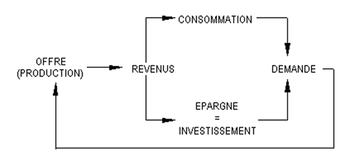

La solution est d'adopter la loi d'un économiste libéral classique français : la loi des débouchés de Jean-baptiste Say (1802), loi selon laquelle l'offre crée sa propre demande. Schématiquement, cette loi est la suivante :

Pour que la production soit absorbée par la demande qu'elle crée, par la distribution de revenus, il faut que l'épargne soit intégralement transformée en investissement, c'est-à-dire en dépense. Deux raisons militent pour que cela se passe de cette façon. D'une part, les individus sont rationnels et chercheront à placer leur épargne qui sera dépensée par d'autres. D'autre part, selon les néoclassiques, la monnaie n'est qu'un "voile" qui recouvre la sphère réelle. C'est un simple intermédiaire qui facilite les échanges. Les néoclassiques concluent que la monnaie ne peut être demandée ou conservée pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne peut être conservée par les individus, c'est-à-dire thésaurisée. Bref, les fuites ne peuvent se produire dans le circuit.

Les économistes libéraux ont fait un retour en force depuis la crise de 1974, dont ils attribuent la responsabilité aux politiques keynésiennes menées par les Etats depuis les années 50 et 60. Milton Friedman, fondateur de l'école de Chicago ou école monétariste, s'impose comme le chef de file de ce renouveau. Au cours des années 80, d'autres courants — économie de l'offre, théorie des anticipations rationnelles — complètent la critique des politiques keynésiennes et les recommandations de politique économique des monétaristes.

• La lutte contre l'inflation. Les monétaristes modernisent la théorie quantitative de la monnaie de J. Locke au 17è s. pour expliquer la grande inflation des années 70. Si la monnaie est neutre et n'est qu'un voile qui recouvre l'économie réelle, on peut écrire que la masse monétaire en circulation — quantité de monnaie (M) multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie (V) — est égale aux quantités échangées ou volume des échanges (Q) multipliées par les prix (P) :

MV=QP

Selon les monétaristes, comme la monnaie n'est pas demandée pour elle même par les agents économiques, V est stable à court terme. Le volume des échanges (Q) reste également stable à court terme car il dépend des possibilités de production et des besoins des agents. Conséquence : à court terme, toute augmentation de la quantité de M conduit à l'augmentation de P. On en tire la règle d'or des monétaristes : les autorités monétaires doivent veiller à ce que la croissance monétaire reflète exactement la croissance de la production. En même temps, c'est la condamnation des politiques keynésiennes de déficit budgétaire, source de création monétaire inconsidérée. Les monétaristes proposent alors de couper les liens entre l'Etat et la Banque centrale. Cette dernière doit avoir une totale indépendance et pour seul et unique objectif de garantir la stabilité des prix.

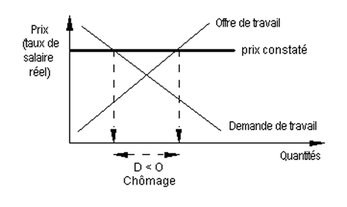

• La lutte contre le chômage. Selon les libéraux, les facteurs de production sont substituables : une entreprise a le choix pour produire entre 100% de capital ou 100% de travail. Le choix de la quantité de travail et de capital dépend du prix de chaque facteur. Si le chômage existe, c'est parce que le prix du travail (taux de salaire horaire réel par exemple) est trop cher et se situe au dessus de son prix d'équilibre, décourageant la demande de travail par les entreprises :

Plusieurs "rigidités" dans le fonctionnement du marché du travail expliquent la situation :

- la présence de syndicats qui, à l'encontre du principe d'atomicité, s'opposent à la baisse du salaire ;

- la couverture sociale des chômeurs : rationnels, ils constatent qu'il est préférable de ne pas rechercher du travail compte tenu des allocations perçues, même s'il ont un revenu moindre ;

- l'intervention publique : instauration d'un salaire minimum et réglementation du travail qui nuit aux ajustements. Ainsi, le contrôle sur les licenciements n'incite pas les entreprises à embaucher car elles savent qu'elles supporteront des coûts élevés en cas de réduction d'effectifs.

Au final, il existe un taux de chômage qualifié de "naturel", compte tenu des dysfonctionnements constatés. Ce chômage est aussi volontaire car il incombe aux salariés qui s'opposent à la baisse du salaire par divers moyens (action des syndicats ou pression sur l'Etat pour qu'il intervienne).

Pourtant, une baisse du salaire conduirait à l'emploi de tous et sans perte de pouvoir d'achat. En effet, la concurrence pure et parfaite obligera les entreprises à répercuter intégralement la baisse de leurs coûts salariaux sur les prix sur les marchés des biens et services.

• La baisse de la pression fiscale et la libéralisation de l'offre. C'est l'économiste américain Laffer qui a contribué à populariser ce thème dans les années 80. En 1977, il postule l'existence d'un seuil à partir duquel le taux d'imposition devient dissuasif. A partir de ce seuil, la pression fiscale est telle qu'une heure de travail coûtera plus cher qu'une heure de loisir : les agents économiques rationnels seront découragés à travailler et à produire. Or, compte tenu de la loi de Say, si l'offre est découragée, les revenus et la demande seront moindres, provoquant un ralentissement de la croissance, c'est-à-dire une crise économique. Si les revenus sont moindres, les recettes fiscales de l'Etat chuteront, d'où la formule "trop d'impôt tue l'impôt". Laffer conclue également à la condamnation des politiques keynésiennes qui, par la hausse continue de la pression fiscale pour financer l'intervention de l'Etat, sont responsables de la crise de 1974-82. La conclusion plus générale est que tout doit être fait pour "libérer" l'offre de toute les entraves, fiscales, administratives et réglementaires — ce qu'on a appelé par la suite l'économie de l'offre.

• L'équilibre budgétaire. Il s'impose car le déficit conduit à phénomène nuisible à la croissance : l'effet d'éviction. Quand bien même une politique de relance par les dépenses publiques aurait un impact, ce ne serait qu'à court terme. En effet, il faudra financer l'excès de dépenses (le déficit). Outre la création de monnaie inflationniste et la hausse des impôts qui décourage la production, l'Etat aura recours à l'emprunt (émission d'obligations) et provoquera une hausse des taux d'intérêt pour attirer l'épargne. Cette épargne qui finance les dépenses de l'Etat ne finance plus les investissements privés. Autrement dit, si les investissements publics augmentent, les investissements privés diminuent d'autant par manque d'épargne disponible et du fait de l'augmentation des taux d'intérêt : c'est l'effet d'éviction des investissements privés. De plus, la production publique issue de l'investissement public sera pénalisée par les lourdeurs administratives et la bureaucratie et par le gaspillage, car les fonctionnaires, non soumis à la sanction du marché, réaliseront des investissements moins rentables que le secteur privé. Au final, la hausse de la production publique sera moindre, tant en volume qu'en qualité, que celle de la production privée qui aurait résulté naturellement en l'absence d'une relance par l'Etat.

• La supériorité de la politique monétaire (sage) sur la politique budgétaire. Si l'Etat veut intervenir sur l'économie, il doit agir à travers la politique monétaire et non pas à travers la politique budgétaire qui cumule les pires inconvénients. Toutefois, les monétaristes vont démontrer que la politique monétaire doit être utilisée avec prudence. C'est la théorie des anticipations adaptatives : les individus, rationnels, apprennent que toute relance de l'économie par la création de monnaie conduit à l'inflation et vont adapter leur comportement en conséquence. Ainsi, si une politique monétaire expansive est mise en œuvre, on pourra constater une relance de l'économie à court terme. Mais rapidement, les salariés vont s'apercevoir de l'inflation et demander une hausse des salaires pour maintenir leur pouvoir d'achat. Les entreprises, ne constatant pas de diminution du salaire réel, arrêteront l'embauche, et confrontées à hausse des prix de leurs approvisionnements et de leurs coûts, elles verront leur profit réel diminuer. Elles ne seront plus incitées à produire davantage et/ou relèveront leur prix de vente. Si une politique monétaire expansive est à nouveau mise en œuvre, les salariés demanderont plus vite une augmentation des salaires, les entreprises arrêteront plus vite d'embaucher et seront plus vite découragées à produire, etc. A terme, la relance monétaire ne produira que de l'inflation, les niveaux de chômage et de la production restant, au mieux, inchangés. La meilleure politique est donc de respecter la règle d'or.

• La politique économique : être crédible. Au cours des années 80, d'autres économistes libéraux, appelés les "nouveaux macro-économistes classiques", dont Lucas, Sargent et Barro, vont aller plus loin avec la théorie des anticipations rationnelles. Les agents économiques connaissent toute l'information économique passée et présente. Rationnels, leurs prévisions seront justes (ce sont tous de bons économistes) et rejoindront celles de la théorie économique. Conséquence : dès l'annonce d'une politique monétaire expansive, les salariés demandent une hausse des salaires et les entreprises réduiront leur production. Autrement dit, dès qu'une politique est annoncée par l'Etat, elle est immédiatement mise en échec. Pour être efficace et avoir un impact, il faut alors que la politique économique surprenne les agents économiques (qu'elle "casse" les anticipations). Evidemment, une politique qui surprend les anticipations rationnelles peut difficilement être rationnelle... Conclusion : l'Etat ne peut agir à court terme sur l'économie. Toutefois, l'Etat dispose d'une marge d'intervention à long terme s'il fixe clairement les règles du jeu au départ. Par exemple, il annoncera qu'il interviendra si l'inflation dépasse un seuil fixé à l'avance. Mais il doit respecter ses engagements pour être crédible aux yeux des agents économiques. Dans le cas contraire, par le jeu des anticipations rationnelles, son intervention n'aura aucun effet.

• La meilleure politique : le marché, rien que le marché. De tout ce qui précède, il ressort que l'Etat n'est pas un arbitre bienveillant. Son intervention cause plus de déséquilibres qu'elle n'apporte de solutions. L'Etat peut intervenir, mais pour ne plus à avoir à intervenir... En d'autres termes, l'Etat doit laisser au marché ses velléités de régulation. Par une politique structurelle, l'Etat doit libéraliser les marchés, lutter contre les rigidités, et instaurer le marché là où il n'existe pas. Cette idée que le marché constitue le meilleur système d'organisation économique et social est portée par une autre grande figure du libéralisme, l'économiste autrichien F. Hayek. Pour lui, la supériorité du marché sur la planification vient non seulement de sa capacité à conduire à l'équilibre et l'efficacité économique, mais aussi, et surtout, de sa fonction cognitive. Même s'il n'est pas parfait, il met à la disposition de la société davantage d'informations, de connaissances, de savoirs — éléments essentiels à la coordination et à la cohérence des actions individuelles — que tout autre système possible. Les sociétés complexes n'ont finalement pas d'autre choix possible que le marché.

La théorie économique libérale, sous l'impulsion des néoclassiques, a développé un cadre formalisé et rigoureux de l'analyse économique. C'est incontestablement son point fort. Elle a ainsi contribué à donner à l'économie le statut de discipline scientifique. Par les conclusions souvent normatives auxquelles elle aboutit, elle suscite également de nombreux débats et controverses, indispensables aux avancées de la connaissance. Cependant, son point fort est en même temps sa faiblesse.

La preuve de l'existence d'un équilibre général, initiée par Walras et obtenue mathématiquement dans les années 50 par Arrow et Debreu, n'a été démontrée qu'au prix d'un ensemble d'hypothèses restreintes et restrictives sur le comportement des agents économiques. L'idée même d'un équilibre est en outre remise en cause depuis la fin des années 70 avec la théorie des système, tant en sciences de la nature que dans les sciences sociales. Le physicien prix Nobel Prigogyne démontre ainsi que les systèmes complexes évoluent constamment dans des situations de déséquilibre (la théorie du chaos en souligne l'instabilité extrême).

L'hypothèse de rationalité des agents a été étendue à tous les domaines de la vie humaine. L'économiste G. Becker, prix Nobel 1992, soutient par exemple que toutes les actions humaines résultent d'un calcul coûts-avantages : la criminalité et la délinquance existe car les coûts perçus (peine encourue) par le criminel sont inférieurs aux gains escomptés ; la formation et la dissolution d'une famille s'analyse également en termes d'avantages-coûts, tout comme la décision d'avoir des enfants (qui s'analyse selon Becker comme une demande de biens durables).

Or, les apports des autres sciences sociales comme la sociologie, la psychologie ou la théorie de la décision conduisent à une position plus nuancée quant à la rationalité des individus. Pour H. Simon, Nobel d'économie en 1978, l'homo œconomicus est une "fiction". A la rationalité pure et parfaite, il substitue la notion de rationalité limitée. Cyert et March montreront par la suite que le processus de décision dans les entreprises et, plus généralement dans les organisations humaines, est davantage marqué par des biais d'informations, par le règlement des conflits et la recherche d'une solution satisfaisante, plus que par un calcul de maximisation.

Enfin, le modèle proposé, en particulier le fonctionnement du marché, est vu comme un idéal vers lequel il faut tendre. L'écart entre le modèle et la réalité ne remet pas en cause le modèle. C'est la réalité qui doit être modifiée pour la rendre conforme au modèle. Cette position tend à nier la complexité des économies et des sociétés.

Pour aller plus loin, voir l'article : Les contradicteurs du keynésianisme : De Friedman aux nouveaux classiques.